当事務所用)【2025/8/25時点】自計化されているお客様の仕訳レビューで、請求書の消費税率を全件チェックするわけではないスタンス

問題の所在

消費税は、インボイス制度導入の前に、軽減税率制度が導入されている。すなわち、消費税率が、8%軽減と10%とに、分けて仕訳入力をする必要がある。

↓

当事務所の現状は、以下のとおりです。

① 仕訳レビューの作業中に、「ミスの可能性があると気付いた仕訳」「ミスと気づいた仕訳」は、もちろん、修正します。

② 仕訳の一つ一つごとに、請求書等と突合するまでのことは、しない。

↓

この事情をまとめておきます。

結論

以下の理由のため(具体的には、以下の理由で)

仕訳を100%、一つ一つ請求書まで戻って確認するのは、すごい手間がかかる

他のチェックがおざなりになるリスクが生じる

この点は、実務上、ある程度混同しても問題ない

年度決算の際に、1年分ベースで、科目単位でオーバーオールのチェックはしている

税率の区分のチェックを重視しないとしている事例

理由

以下の事情によります。

仕訳を100%、一つ一つ請求書まで戻って確認するのは、すごい手間がかかる

ドロップボックスや、スマート証憑管理の中で、請求書データが、弥生会計AE(又は弥生会計オンライン)の仕訳の順番に並んでいないため、その仕訳に対応する請求書を探すためには、全部見ていかないといけない。(正直、気が○う)

他のチェックがおざなりになるリスクが生じる

以上のように消耗する請求書のチェックばかりしていて、他のところのチェックがおざなりになりミスが生じたら、、、納得感がない。

この点は、実務上、ある程度混同しても問題ない

インボイス語の税務調査についての有名な長官談話にありますとおり、この点をしらみつぶしに税務調査する方針ではないと理解しております。

実際の国税庁の記事は以下:

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tekikaku_seikyusyo/dai3/siryou.pdf

年度決算の際に、1年分ベースで、科目単位でオーバーオールのチェックはしている

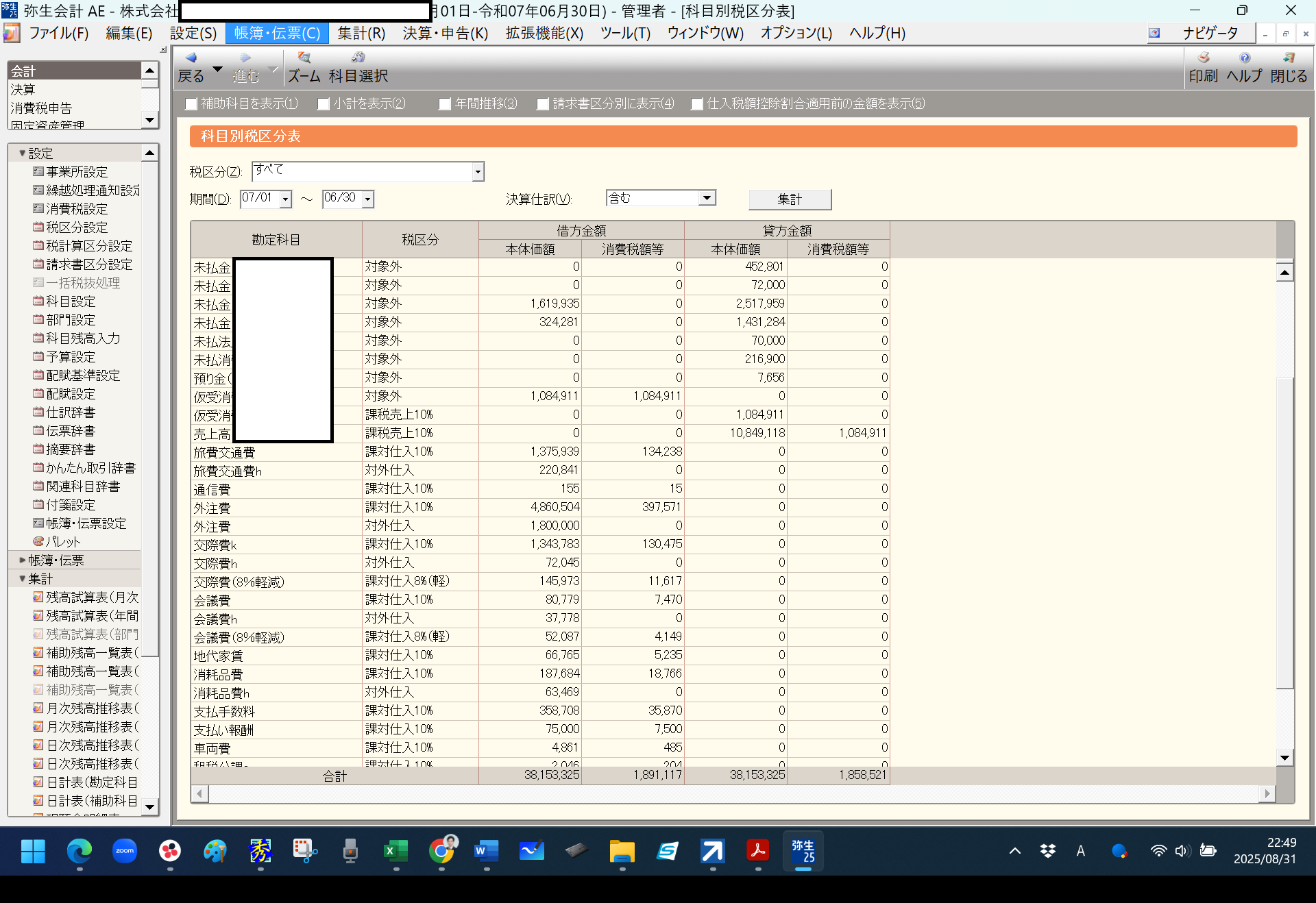

弥生会計AEの、以下の、消費税のチェック画面でチェックしている。

税率の区分のチェックを重視しないとしている事例

なお、以下の書籍のp242で、

「(中略)一方、軽減税率やインボイス後の仕入税額控除(80%控除)を間違えると、差額は2%です。この2%が必ずしも少額とは限りませんが、ここにとらわれて、より大きな税額の間違いを見落とさないようにしましょう。」

という記述がある。このとおり、当事務所と同じスタンスの事例は一定数、存在する。

補足

なお、消費税率の入力ミスを減らすには、会計帳簿上、科目を税率ごとに分けるのが有効である。

例えば、

交際費a/c → 交際費(10%)a/c、交際費(8%軽減)a/c、交際費(非課税)a/c、交際費(不課税)a/c、

会議費a/c → 会議費(10%)a/c、会議費(8%軽減)a/c、

福利厚生費a/c → 福利厚生費(10%)a/c、福利厚生費(8%)a/c、

のように。

当事務所用)科目の設定で、交際費h a/c、交際費k a/c、、、と、交際費(課税 a/c、交際費(非課税 a/c、のどちらがベター?

■